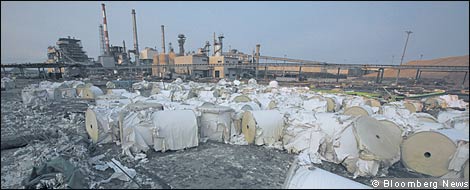

3月11日的海嘯過后,當日本制紙集團(Nippon Paper)的管理人員從東京抵達日本東北地區石卷市(Ishinomaki)的工廠時,他們不得不從廢墟中清理出一條狹窄的道路,才能到達大門口。停車場上堆積著被掀翻的汽車,遍地都是大卷大卷未經切割的紙張。

讓該公司和該廠600名全職工人慶幸的是,廠里的許多東西是可以再利用的,而且到9月份有望恢復部分生產。但該廠決定進行重大改革,降低產能,取消出口。以往,出口的紙張約占該廠產量的四分之一。

該廠還將改變發電方式——這一轉變反映出席卷日本的一股廣泛趨勢。在海嘯發生以前,該廠主要依靠油爐供電。今后,燃燒產物更清潔的生物質發電機將取代這些油爐。生物質發電機能夠把廢紙漿和紙張——以及海嘯中坍塌建筑物留下的木材——等東西轉變成燃料。

日本制紙集團的選擇突顯出,自從發生海嘯并緊接著爆發核危機以來,日本重新把目光轉向了綠色能源。由于福島第一核電站(Fukushima Daiichi)在海嘯中受到嚴重損毀,人們對核電的前途產生了疑問。

日本要發展綠色能源潛力巨大。東芝(Toshiba)、松下(Panasonic)和夏普(Sharp)等日本制造企業都是重要的清潔能源設備生產商。日本是世界第二大太陽能板生產國,僅次于中國。

但它們的產品大部分用于出口,而且日本在把可再生能源應用在國內方面落后于德國等同級別的國家,風力發電的應用則落后于美國。

日本首相菅直人(Naoto Kan)承認,有關未來20年內將核電在電力構成中的比例從目前的30%左右提高到50%的計劃,必須予以擱置。上月接受英國《金融時報》采訪時,菅直人表示,他希望把東北災區發展成為“天然能源的重要生產中心”,為全國其它地區樹立樣板。

根據政府數據,在2007年,水力等可再生能源僅占日本初級能源的6%——這一比例從1973年以來就幾乎沒有變過。在電力行業,可再生能源電力的比重在同期內實際上還下降了一半,降至8%,原因是核電和天然氣電力的比重上升迅猛。

“日本如果下定決心,有望成為世界領先者。”咨詢公司Asia Cleantech Gateway的首席執行官邁克•休(Mike Hugh)表示。

技術實力與日本相當的德國,近些年提高了可再生能源的比重。德國政府上月宣布將全面廢棄核電,如此一來,該國必將以更大力度發展可再生能源。

專業人士表示,日本可再生能源發展計劃不如德國明確,切實的轉型需要多年時間,也需要政府拿出領導力和經費。

至少在短期內,大部分由核電產能下降造成的電力缺口,將通過天然氣、而非太陽能或風能電力加以彌補。然而,考慮到能源安全問題——日本的化石燃料幾乎全部依賴于進口——增加天然氣進口對日本來說并非長久之計。當然,人們也擔憂全球變暖。

一些公司已經在采取相應行動。作為核反應堆及其它類型電力設備的重要生產商,東芝上月宣布,未來3年將在環境及能源領域投資7000億日元(合87億美元)。該公司還斥資23億美元收購了瑞士公司Landis+Gyr,后者生產應用于節能“智能電網”的高科技電表。

同樣在挺進綠色科技領域的松下公司的總裁大坪文雄(Fumio Ohtsubo)表示:“我們認為災難將帶來新機遇。”

他預計,太陽能板、氫燃料電池、鋰離子電池和節能型發光二極管(LED)照明器材的需求將會上升。

另一家可能獲益的公司是電子設備生產商京瓷(Kyocera),該公司是日本最大的太陽板生產商之一。目前,該公司股價已經回升至海嘯前的水平,而大盤仍比當時的點位低7%左右。

新近涉足能源領域的企業也瞄準了綠色能源。日本第三大移動運營商軟銀(Softbank)的創始人孫正義(Masayoshi Son)承諾,將從軟銀3萬億日元營收中拿出“若干比例”的資金,與一些地方政府合作興建太陽能電廠。

成本將是日本全面發展可再生能源的一個障礙。

日本2009年出臺了太陽能上網電價補貼政策。菅直人上月在八國集團(G8)峰會上還表示,計劃推動1000萬戶日本家庭在屋頂上安裝太陽能板。專家表示,要實現這一目標,政府必須更加慷慨,至少一開始的時候必須如此,而這對手頭拮據的政府來說是個問題。

補貼政策也可能惠及的是外國企業,而不是本國企業。災后,日本許多電器商店都加緊推銷價格低廉的中國產太陽能組件。

此外,日本電力市場亟需改革。

當前,地方壟斷企業把持著發電和配電兩個環節,各種有形和監管障礙阻礙著地區間的電力傳輸。

邁克•休表示,這種狀況阻礙了通常與綠色能源相關的小型獨立項目的發展。

“為了吸引更多生產商,日本必須建設更加自由的市場。”