|

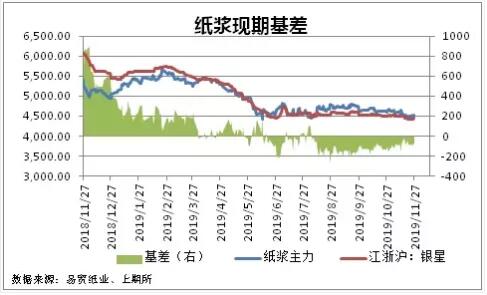

導語:一年前的11月27日,紙漿期貨上市,這個姍姍來遲卻業內討論多年的新鮮事物,在紙漿市場各級參與者中獲得了極高的關注度,然上市首日的跌停,著實給了市場一個“下馬威”。傳統貿易商的擔憂心態也在逐漸累加,經過一年的探索與發展,尤其當大批實力強勁的期限公司參與進來之后,市場的交易模式以及定價特點也在悄然發生著變化。 1、供應端:前10個月,紙漿進口總量較去年同期增加94.9萬噸 首先,我們來看一下供應方面。整體來看,2019年前10個月,紙漿進口總量較去年同期增加94.9萬噸,闊葉漿同比增加28.3萬噸,針葉漿同比增加63.9萬噸。從數字我們可以很清晰的看出,針葉漿的進口增量要多于闊葉漿。

我們知道國內進口闊葉漿整體需求基數要大于針葉漿;另外有一個必須考慮的問題,由于今年針闊葉漿價格的拉大,國內紙廠調整原料占比,增加闊葉漿占比的情況并不罕見。故很容易發現,今年針葉漿進口數量的增加,不僅僅是需求量的增加,市場參與者的增加、貿易環節的增加也是引起進口數量上升的重要因素。 另外,市場參與者普遍知曉的高位庫存。今年的七八月份,國內港口庫存達到年內峰值,近三個月庫存水平有一定的去化,但整體依舊遠高于正常庫存水平。庫存去化,仍舊任重道遠。

2、需求端:紙漿下游生產企業整體盈利水平較去年同期明顯好轉 從需求端來看,今年紙漿下游生產企業整體盈利水平較去年同期明顯好轉整體盈利水平尚可,以文化紙為例。

(圖片為理論計算成本,數據僅供參考) 從上圖不難看出,從去年下半年開始,受制于國內需求疲軟,文化紙價格一跌再跌,與此相反,國際漿價持續高位,國內紙廠普遍處于水深火熱的狀態,虧損已成行業普遍現象。 國內紙廠的虧損與高昂的漿價以及盈利空間十分可觀的上游漿廠之間的矛盾顯而易見。 今年以來的漿價下跌,客觀上的國內歷史高位的紙漿庫存必然是主因,上下游矛盾的反噬也難免起到一定的主觀作用。受益于漿價的持續走低,今年五六月份以來,文化紙市場盈利空間明顯恢復,且一路向好,目前盈利空間比較客觀。其它下游,白卡紙目前也有盈利空間,生活用紙市場表現一般,但也優于去年同期。 市場貿易環節來看,紙漿期貨的上市,傳統的貿易模式“代理商-貿易商-紙廠”并不適用于當前市場。期現商的參與,讓市場變得更加復雜與多邊,每一個傳統的市場參與者都在重新調整對市場的認知以及自身的處境。

縱觀目前的現貨市場,傳統貿易商的話語權似乎更窄。期現商依托強大的資金實力,正在更多的吸納現貨市場資源。以目前的市場為例,傳統貿易商目前貨量水平并不算高,現貨貨源正在向期現商集中,包括闊葉漿以及針葉漿。 對比當前的華東以及華南兩個市場,目前華南市場漂白漿報價多數高于華東地區,華南市場目前貿易參與者主要還是傳統貿易商,目前心態底線還是美金成本倒掛是否嚴重,但華東地區針葉現貨報價則緊跟期貨市場。傳統貿易商以掙差價盈利的模式在今年市場上弱勢尤為明顯。 市場在變,市場參與者也在變,期現商已經在紙漿市場做的風生水起,傳統貿易商有時處境被動。如何調整自身心態以及貿易模式,我想是這一年我們傳統的市場參與者普遍在思考的問題。

|